「キープセイフティ」

TOYOワンユニオンシステムで

不陸・段差の発生を抑制!

すべての人にやさしい舗装面へ。

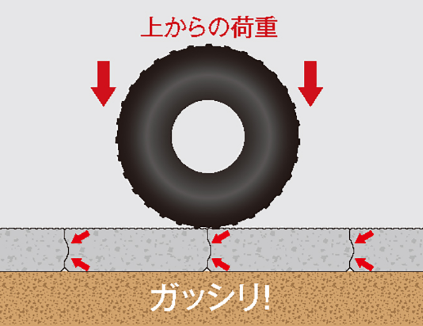

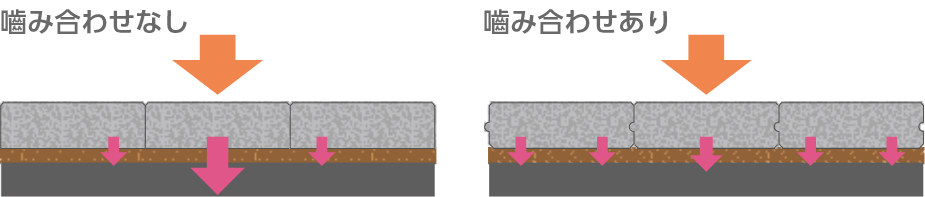

噛み合わせて通行の安全・安心をキープ。

側面を凹凸形状にし、凹凸部を噛み合わせて施工することにより不陸・段差の発生を抑制し、

平坦な舗装面を維持。歩行にも最適です。

前後左右のブロックの連結を保つためにレンガ敷き施工を推奨します。

凹凸部分を噛み合わせ拘束することで平坦な歩道を維持します。

80Hを使用する車両乗入れ部と、60Hを使用する歩道部を噛み合わせて連結施工しても表面レベルが変わりません。

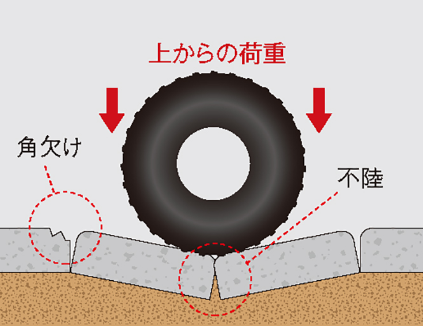

舗装材の劣化による不陸・段差が問題に・・・。

経年変化による舗装材の強度不足や、環境要因による路盤の沈下、車道から乗り入れられる大型車両の通行等により、舗装材も沈下または捻れによる破損が発生する場合があります。

当初は平坦であった舗装面も徐々に荒れ始め、舗装材にはガタつきが生じ、酷い場合には歩行もままならない場面も発生する可能性があります。

汎用性の高いサイズバリエーション。

用途に応じてサイズを選択いただけます。

また、異なるサイズを組み合わせたパターンも可能です。

-

100×200

-

200×200

-

150×300

-

300×300

ワンユニオンシステムと組み合わせられるさまざまな機能と意匠

-

ベーシックペイブ

01/02/03/+ -

シェードペイブ

AGW/AGP/EX/SD -

キセキ(輝石)

ワンユニオンシステム -

アクリナペイブ -

クロート -

グランデペイブ -

ファンダペイブ

(UD)(SP UD) -

ハイ・ブリック3・6 -

TOYOユニバーサル

ペイブ NEO

※機能と意匠の組み合わせには出来ないものもあります。

耐荷重(せん断)試験

せん断状況

TOYOワンユニオンシステムで噛み合わさった舗装材の結合する力を調査する試験を行いました。試験方法としては、完全な不陸状態を想定しての試験になります。舗装材を3個噛み合った状態でセットし、両端部のみを固定。中央のブロックは中空の状態を保って、噛み合わせたブロックが破損するまで載荷します。

完全不陸を想定した車両乗り入れ

完全に不陸(平板が浮いた)した状態で車両乗り入れ(約2tの乗用車)を行っても、TOYOワンユニオンシステムの噛み合わせには問題ありませんでした。(完全な不陸を模擬した試験です。保証するものではありません)

舗装材せん断試験 300×300×60Hタイプ

| 試験結果(n=3 平均値) | |

| 透水タイプ | 1,400N |

|---|---|

| 保水タイプ | 900N |

| 不透水タイプ | 767N |

| 試験結果(n=3 平均値) | |

| 透水タイプ | 8,833N |

|---|---|

| 保水タイプ | 11,517N |

| 不透水タイプ | 16,067N |

舗装材せん断試験 300×300×80Hタイプ

| 試験結果(n=3 平均値) | |

| 透水タイプ | 24,817N |

|---|---|

| 保水タイプ | 22,517N |

| 不透水タイプ | 27,333N |

舗装材せん断試験 200×200×60Hタイプ

| 試験結果(n=3 平均値) | |

| 透水タイプ | 1,560N |

|---|---|

| 保水タイプ | 847N |

| 不透水タイプ | 447N |

| 試験結果(n=3 平均値) | |

| 透水タイプ | 9,967N |

|---|---|

| 保水タイプ | 8,773N |

| 不透水タイプ | 13,073N |

舗装材せん断試験 200×200×80Hタイプ

| 試験結果(n=3 平均値) | |

| 透水タイプ | 16,800N |

|---|---|

| 保水タイプ | 19,483N |

| 不透水タイプ | 23,667N |

結果

通常の平板(TOYOワンユニオンシステム無し)と比べ平均値(300×300×60Hタイプ)で約6〜29倍の結果が得られました。TOYOワンユニオンシステム有りの場合、300×300×60Hタイプは、平板の上に体重100kgの人が8人乗っても、200×200×80Hタイプは、16人乗っても凹凸部が破損しないことになります。

※完全な不陸を模擬した試験です。保証値ではありません。

車両乗り入れ試験

一般的な歩道の車両乗り入れ状況をシミュレーションし、TOYOワンユニオンシステムの強度を確認するための試験を行いました。ダンプトラックを、TOYOワンユニオンペイブで敷き詰められた舗装材の上に乗り上げ、不陸、凹凸部の破損を調査しました。試験方法としては、10t車10t積載のダンプトラックを100回/日往復させて乗り入れ(前進+後退で2回)その後直ぐに100回/日旋回させて乗り入れ(50回/右旋回+50回/左旋回)、平板の上下の動きを確認し、不陸状態を調査しました。その後、平板を取り外し、凹凸部の破損状況を確認しました。

結果

目立つ不陸は認められず破損なし!

1日での繰り返し荷重を加えても、TOYOワンユニオンシステムは、目立つ不陸はありませんでした。

また、試験後の凹凸部を確認しましたが、破損した部分はありませんでした。

よって、車両乗り入れ部にも安心して使用できることを確認しました。

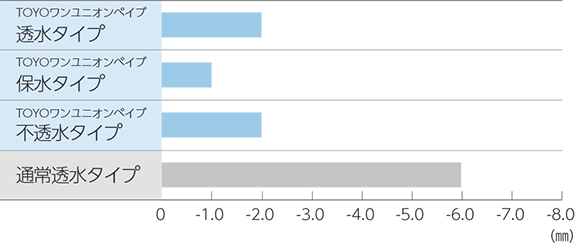

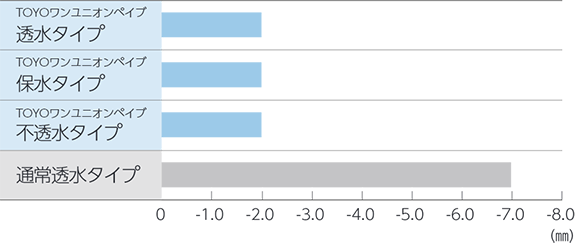

小型FWD試験

FWDとは、おもりを落下させた衝撃荷重を載荷板を介して舗装面に伝えたときに生じる舗装のたわみを測定する機械の一般名称です。(Falling Weight Deflectometer/英語名の頭文字を使った頭字語)主に舗装の支持力を測定・評価する目的で使用されます。試験方法としては、任意の載荷側ブロックの目地近傍のたわみ量(D1)と目地を挟んだ状態におけるたわみ量(D1)の比で評価します。その比が1.0に近いほど目地を挟んだ2つのブロックのたわみが近似しており、荷重伝達率(噛み合わせ効果)が高いといえます。つまり、施工された敷物1枚に衝撃を与え、隣りの敷物にどのくらい衝撃が伝わっているかを調べて、噛み合わせ効果の評価を算出しました。

通常のインターロッキングブロックよりも

更に荷重分散性能が高い

結果

噛み合わせなしタイプに比べ約1.6倍の荷重伝達率!

荷重分散効果の指標となる荷重伝達率は、透水平板の噛み合わせなしのタイプが0.32、透水平板の噛み合わせありのタイプが0.5であり、比較すると約1.6倍の数値が得られ、噛み合わせがあることによる有意性が認められました。局所的にかかる力が、より分散されることで路盤への負荷が抑えられます。